PDF算量 vs 传统算量方法,谁更胜一筹?

在工程造价的浩瀚海洋中,量价计算始终是项目成败的关键锚点。随着建筑信息模型(BIM)技术渗透到工程全生命周期,一场关于算量效率与精度的革命正在悄然发生——当传统的手工测量与Excel表格遭遇PDF智能算量工具的降维打击,究竟是经验主义的老将守住阵地,还是数字化新锐改写行业规则?

一、传统算量方法:经验筑起的护城河与隐形成本

过去三十年,纸质蓝图+比例尺+计算器的组合是造价工程师的标准配置。资深工程师能通过目测图纸比例快速估算混凝土用量,凭借经验公式推导钢筋绑扎量,这种人工经验主导的算量模式形成了独特的行业壁垒。某大型建筑集团的预算主管曾坦言:“我们部门90后员工用CAD测量工具复核老工程师的手算结果时,误差率长期控制在3%以内。”

但这种依赖个体能力的传统方法正面临严峻挑战:某地铁项目因图纸版本混乱导致三次返工测算,直接造成32万元的人工成本损耗;另一商业综合体项目因Excel公式链接错误,引发2000平方米的装饰面层工程量偏差。更隐蔽的是,人力培养周期长、数据孤岛化、跨专业协同困难等问题,正在吞噬企业的隐性利润。

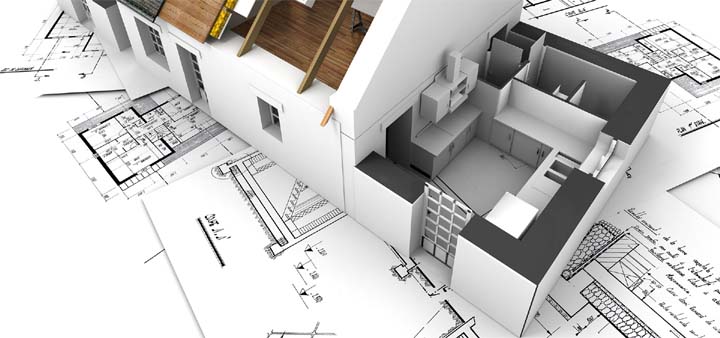

二、PDF算量的技术突围:从静态文档到智能数据库

现代PDF已不再是简单的电子图纸容器。通过OCR识别技术,智能算量软件能自动提取图纸中的文字标注;矢量分析算法可精准识别填充图案对应的材质类型;云协同功能更让异地团队实现实时工程量核对。某造价咨询公司实测数据显示,采用PDF算量工具后,住宅项目主体结构测算时间从72小时压缩至9小时,机电安装工程的材料清单生成效率提升400%。

值得关注的是三维PDF技术的发展,这种将BIM模型轻量化封装的技术,使造价人员无需打开庞大的Revit文件,直接在PDF界面查看构件属性信息。某幕墙工程案例中,工程师通过点击PDF中的三维节点图,自动获取了异形曲面铝板的展开面积参数,避免了传统方法中复杂的几何换算。

三、效率与精度的博弈天平

当我们将两种模式置于显微镜下观察,发现其优劣势呈现明显的场景分化:

- 传统算量在小型简单项目中仍具优势:不需要软件采购成本,经验丰富的工程师手算速度可能超过软件操作时间

- PDF智能算量在复杂异形结构处理上展现统治力:某体育场项目双曲面屋顶的钢结构用量计算,传统方法需要5天且误差率8%,而PDF三维解析仅需2小时且精度达99%

- 变更响应能力成为分水岭:某医院项目在施工阶段发生17次设计变更,传统团队每次需重新测绘48小时,PDF工具通过版本对比功能10分钟生成增量报告

数据安全维度同样值得关注。某央企的加密PDF体系,通过动态水印+权限管理,使电子图纸的泄密风险相比纸质蓝图降低了87%,同时实现全过程操作留痕。这种可追溯的数字化工作流,正在重塑工程审计的标准范式。

四、成本迷雾下的价值重构

表面上看,传统方法似乎更具成本优势——不需要购买软件,现有人员即可操作。但某造价事务所的五年成本分析报告揭示了深层真相:培养成熟手算工程师需要3-5年,期间错误导致的赔偿金平均占营收的2.3%;而采购PDF算量系统后,新员工培训周期缩短至3个月,整体错误率下降至0.5%以下。

更具颠覆性的是数据资产的重用价值。某工业园区EPC项目运用PDF算量工具建立的标准化数据库,使后续6个同类项目的成本预测效率提升70%。这种知识沉淀能力,让企业逐渐形成独特的数字竞争力护城河。

五、未来图景:混合模式的黄金分割点

当前行业呈现明显的代际分化特征:45岁以上工程师更倾向传统方法,90后从业者积极拥抱数字化工具。但真正的前沿实践已在探索人机协同的最佳路径——用PDF工具完成80%的标准化算量,保留20%的关键节点人工复核。某跨国工程公司的混合工作流中,工程师在PDF标注的电子便签可直接生成算量备注,实现了数字精度与人类判断力的有机融合。

这场变革的本质,是工程计量从经验驱动向数据驱动的范式转移。当BIM模型、IoT传感器与PDF智能解析形成数据闭环,算量将不再是静态的纸面游戏,而是动态映射真实建造过程的数字孪生。那些在数字化转型中率先找到平衡点的企业,正在用PDF工具重新定义工程经济的价值坐标。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。